Оригинальный игровой автомат Aviator был выпущен в 2019 году компанией Spribe. Слот очень быстро стал мегапопулярным. Краш-игра понравилась игрокам различных поколений. Одна из причин — игровой процесс длится несколько секунд, а выигрышный потенциал симулятора просто огромен. Выиграть здесь может каждый независимо от опыта и возраста.

Правила игры понятны, а дизайн отличается изысканной простотой. Честность обеспечивается технологией Provably fair, а также беспристрастным ГСЧ. Повлиять на исход извне невозможно.

Игроки ощущают, что контролируют ход игры, а размер выигрыша зависит только от их решения. Рассмотрим особенности культового игрового автомата Aviator в Казастане более детально. Предварительно познакомившись с правилами и изучив отзывы пользователей, можно минимизировать риск проигрыша и сделать свою игру более продуктивной и прибыльной.

- Что такое игра Авиатор?

- Визуальное оформление игры Авиатор

- Правила игры

- Как играть, чтобы выиграть в 2023 году

- Игра Авиатор — регистрация

- Можно ли скачать Авиатор?

- Где доступна Авиатор – игра на деньги?

- Стратегии и тактики Авиатор

- Аналоги краш-игры Авитор

- Бонусы, фриспины в игре Авиатор

- Можно ли обмануть Авиатор?

- Вопросы и ответы по игре Авиатор

- Выводы редакции о игре Авиатор

Официальные характеристики игры Авиатор

| RTP | 97% |

| Волатильность | Стремится к средней |

| Барабаны | Нет |

| Линии | Нет |

| Максимальная ставка | $100 |

| Минимальная ставка | $0,10 |

| Максимальный выигрыш | $10 000 |

| Множитель | Да |

| Автоматический кэшаут | Да |

| Бесплатная игра | Да |

Что такое игра Авиатор?

Краш-слот является инновационной футуристической экшн-игрой, которая дает возможность игрокам стать пилотом самолета. Гэмблеры смогут сесть за штурвал кукурузника и покорить небесные просторы виртуального мира. Дополнительный функционал:

- удобный календарь;

- внутриигровой чат;

- статистика;

- результаты других игроков;

- лайв-ставки.

Пользователям также предлагается ввести персональные настройки — изменить бортовой журнал, скрыв стандартные поля. Авиятор можно активировать на ПК, всех известных мобильных устройствах, бесплатно и на деньги.

Преимущества игры Авиатор:

- можно играть в Авиатор на деньги (тенге) и на виртуальные фишки;

- высокая вероятность получить выигрыш;

- честный и прозрачный игровой процесс;

- понятный алгоритм начисления выплат;

- рандомное движение самолета на экране;

- коэффициенты не ограничены;

- огромные множители;

- простые правила;

- привлекательный дизайн;

- оригинальная тематика;

- наличие статистики.

Уникальные особенности игры:

- внутриигровой чат;

- статистика всех гэмблеров, которые принимали участие в раунде — Bets Live;

- внутриигровой пакет смайликов и GIF-картинок;

- рандомные фрибеты для зарегистрированных пользователей — «Дождь».

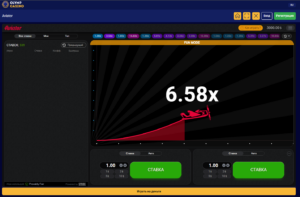

Визуальное оформление игры Авиатор

Игровое поле краш-слота представляет собой черный экран, который пересекает красная полоса траектории движения самолета. Барабаны и линии отсутствуют. Постоянно растущий множитель находится в центре.

Обзор интерфейса игры Авитор:

- в нижней части расположена панель управления, которая напоминает рубку авиадиспетчера;

- раздел статистики слева;

- игровой чат справа;

- коэффициенты, баланс и дополнительные настройки — сверху.

С помощью кнопок управления можно изменять настройки и влиять на результат игры. Чем выше ставка, тем солиднее приз.

Правила игры

Игрокам нужно сделать прогноз результата до того, как объект покинет пределы экрана. Пока самолетик находится в пределах радара, множитель растет. Его траектория способна оборваться в любой момент. Время окончания игры определяется ГСЧ в момент запуска объекта.

Если игрок не успел забрать выигрыш до краша, ставка сгорит, а пользователь проиграет. Начальный множитель — х1. Максимум не ограничен. Длительность раунда — 5-30 секунд.

В аппарате Aviator предусмотрен автоматический режим. Игроку достаточно установить размер ставки и множитель. Игра будет запускаться автоматически и останавливаться, когда коэффициент достигнет нужного значения. Данный режим могут использовать опытные игроки, которые уже выбрали стратегию Авиатор и знают, когда нужно забрать выигрыш.

Как играть, чтобы выиграть

Чтобы играть в Авиатор и получать выигрыши нужно выполнить ряд рекомендаций:

- обязательно познакомиться с правилами и особенностями слота в демо режиме, получить опыт;

- почитать отзывы других игроков;

- начать играть на деньги с минимальных ставок;

- придерживаться банкролл-менеджмента;

- установить стоп-лоссы, при достижении которых игра будет остановлена;

- не поддаваться азарту;

- держать эмоции под контролем.

Размер ставки нужно вычислить таким образом, чтобы денег на счету хватило минимум на 200 игр. Внушительный заработок можно ожидать только на дистанции.

Опытные игроки советуют жесткий тайминг. Играть в Авиатор на деньги следует строго определенное количество времени. Важно установить цель. Не стоит стремится к 100% выигрышу. Достаточно ограничится прибавкой к банкроллу в размере 20-30% за сессию. Позволяя азарту завладеть своими мыслями, игроки стремительно приближаются к банкротству.

Игра Авиатор — регистрация

Чтоб играть в Авиатор на деньги нужно зарегистрироваться в онлайн казино. Предварительно следует выбрать игорное заведение Казахстана, имеющее лицензию, хорошие отзывы и выгодные бонусы.

Процесс создания аккаунта:

- перейти на площадку казино;

- выбрать раздел «Регистрация»;

- внести требуемую достоверную информацию;

- выбрать валюту — жителям Казахстана доступна игра на тенге;

- подтвердить совершеннолетие и познакомиться с правилами.

В Казахстане регистрация в онлайн казино разрешена с 21 года. Все пользователи обязательно проходят процедуру верификации. Для этого необходимо загрузить в личном кабинете копию документа, удостоверяющего личность. В некоторых случаях сотрудники игорного заведения могут попросить пользователя выйти на видеосвязь. Без верификации вывод денег недоступен.

Авторизованный пользователь может:

- пополнять счет и выводить выигрыши;

- играть на деньги;

- получать бонусы.

Процесс создания аккаунта длится не более 2 минут. Если игрок планирует играть в демо версии, то регистрация не требуется. Бесплатный гэмблинг не принесет прибыли, зато позволит познакомиться с правилами и особенностями слота. Играя в демке, игроки получат опыт и проверят стратегию.

Можно ли скачать Авиатор?

Краш-игра Авиятор доступна для скачивания:

- на персональный компьютер;

- устройства с ОС Андроид и iOS

- Mac.

Где можно бесплатно скачать Авиатор для игры на мобильных устройствах:

- в Google Play;

- Апстор;

- на официальном сайте игры;

- вбить запрос в поисковик Google;

- на странице онлайн казино.

Приложения для различных устройств являются абсолютно одинаковыми. Симулятор можно установить на английском или русском языках.

Алгоритм скачивания и установки:

- найти программу для загрузки на свое устройство;

- начать скачивание apk файла;

- предварительно разрешить загрузку из неизвестных источников;

- найти файл на ПК или мобильном телефоне;

- открыть и активировать установку;

- дождаться окончания инсталляции;

- открыть приложение.

Десктопная и мобильная версии игры Авиатор идентичны. Играть в самолетик на деньги и бесплатно.

Где доступна Авиатор – игра на деньги?

Популярная краш-игра Авиатор представлена в большинстве лицензионных онлайн казино Казахстана. Активировать слот предлагается в двух режимах — в демке и на тенге. Для платной игры необходима предварительная регистрация.

Все игорные заведения имеют безупречную репутацию, предлагают широкий выбор азартных развлечений и щедрые бонусы.

Олимп Бет Авиатор (КЗ) — один из популярных провайдеров в Казахстане. Игра Авиатор также доступна в Олимп. После регистрации и заполнения всех данных вы сможете найти её через поиск. Если вы используете БК Олимп с телефона вы можете скачать Авиатор в приложении Олимп Бет.

Пин Ап Авиатор (Казахстан) — наверное, один из лучших провайдеров, в котором доступен популярный слот Авиатор КЗ Пин Ап. После регистрации доступна игра на деньги или в демо режиме, который поможет понять механики, выработать стратегию (сама стратегия в Пин Ап для Авиатор не сильно отличается от стратегий в других казино). Кроме этого Пин Ап предоставляет бонусы и фри спины для новых игроков, что не может не радовать. Как выиграть в Авиатор Пин Ап вы можете ознакомиться в нашей статье — Авиатор: стратегии и тактики игры (pin up aviator как выиграть).

Если у пользователя есть проблемы со входом в одно из казино или не открывается игра Aviator, рекомендуется использовать зеркало. Это копия официального сайта, которая позволяет зайти на ресурс игорного заведения и насладиться игровым процессом. Ссылку можно узнать о оператора саппорта.

Игра Авиатор: стратегия

Чтобы играть на деньги и выигрывать в aviator игра стратегия существует несколько тактик:

- Игра Авиатор стратегия минимального риска. Игрок делает небольшие ставки и позволяет лететь самолету максимум до коэффициента х1,20. Используя данную тактику, целесообразно активировать функцию автокэшаута. При использовании этого метода самый высокий процент выигрышей. Призы минимальные, но на дистанции можно накопить внушительную сумму.

- Авиатор стратегия: умеренного риска. Взлет Авиатора до множителя х2-х3. До 40% взлетов будут выигрышными.

- Тактика повышенного риска. Игроку необходимо останавливать полет при достижении коэффициента х100+. Выигрыш случается примерно раз в 60 минут.

Оптимальный вариант — тактика умеренного риска.

Новичкам рекомендуется играть на одну ставку. Это позволит сконцентрировать внимание и контролировать игровой процесс. Первое, что нужно сделать — определить сумму игрового баланса. От этого показателя зависит размер ставки. Оптимальное значение — 200 ставок. Если на счету, например, 5 000 тенге, то играть нужно по ставке максимум 50 тенге. Чем выше банкролл, тем солиднее размер вложения.

Лучшие пин ап авиатор стратегии и читы, которые позволяют увеличить вероятность выигрыша:

- Мартингейл. Цель — удвоение ставки после поражения. Выигрыш позволит вернуть все проигранные деньги и получить прибыль.

- Математическая система Labouchere. После каждой ставки нужно зачеркивать первую и последнюю цифру в серии. После выигрыша нужно удалить числа и переходить к следующей серии, а после проигрыша добавить сумму ставки в конец серии.

- Фибоначчи. После каждого поражения следующая ставка должна составлять сумму предыдущих двух вложений.

- Д’амблер. Увеличение ставки на единицу после проигрыша. Выигрыш позволяет уменьшить вложение на 1.

- Parili. Удвоение ставки после выигрыша и сброс после проигрыша.

Выбор стратегии в игре Aviator зависит от игрока. Гэмблер может полагаться на интуицию, останавливая полет самолетика тогда, когда ему этого захочется. Или тщательно проанализировать все тактики, выбрать наиболее подходящую и протестировать ее в демо режиме.

Ни одна из стратегий не гарантирует 100% победы. Все тактики позволяют закрепить положительный результат и увеличить шансы на победу на дистанции. Исход игры зависит только от ГСЧ, повлиять на работу которого невозможно. Стратегии помогут только минимизировать риск проигрыша. Также игроки научатся управлять своим балансом и распределять бюджет игры.

Подобрать наиболее подходящую тактику и стратегию можно в демо режиме. Играя на фишки, пользователь ничем не рискует, получает опыт и наслаждается азартом.

Аналоги краш-игры Авитор

Сразу после появления Авиатора и стремительного роста его популярности на азартном рынке стали появляться аналоги уникального развлечения.

Первый слот получил название Lucky Jet. От оригинала он отличается интерфейсом. Вместо самолета разработчики использовали героя Джо. Цель игры остается идентичной — нужно успеть забрать выигрыш до того, как случится crash.

В Lucky Jet часто встречается коэффициент х200. Согласно отзывам игроков, множитель х50 появляется на экране несколько раз за 60 минут, а более х150 — раз в 2-3 часа. Только гэмблер решает, когда именно забрать свои деньги и остановить полет главного героя.

Также как и в Авиаторе в Счастливчике Джо исход зависит от случая. Стратегии, схемы и тактики идентичны оригинальной версии.

Еще одна игра — Jetx, которая вышла в 2019 году. Она разработана провайдером Smartsoft Gaming. Причины популярности:

- использование технологии ;

- коэффициенты от х1 до х200;

- простые правила;

- захватывающий игровой процесс, который держит в напряжении;

- может работать на всех известных устройствах.

В качестве объекта также как в Авиаторе представлен самолетик. Есть розыгрыш джекпота. Отличие от оригинала заключается в отсутствии возможности играть на двух ставках одновременно.

Бонусы, фриспины в игре Авиатор

Использование промокодов для игры Авиатор позволяет экономить на внесении депозитов. К тому же после регистрации в онлайн казино пользователи получают поощрительные бонусы за создание аккаунта и пополнение счета. Промо можно найти на сайте игорных заведений, а также на сервисах партнеров онлайн казино и в социальных сетях.

Лучшие предложения:

- ПинАп — 100% от суммы депозита до 200 евро и 20 фриспинов;

- 1Вин — 100% до 300 у.е. и 130 фриспинов;

- 1хБет — 100% до $300 + 130 FS, по промокоду можно получить за регистрацию до 1 000 долларов.

Можно ли обмануть Авиатор?

Ответ на этот вопрос категоричен — нет. В краш-игре Авиатор используется алгоритм, который аналогичен онлайн казино. Никаких секретов нет. Исход зависит:

- от ГСЧ;

- решений, принимаемых самим игроком.

Результаты всегда непредсказуемы. Стратегии и тактики в прямом смысле этого слова не совсем работают. Их использование помогает только упорядочить игровой процесс и минимизировать риск лишиться всего банкролла за пару ставок.

Чтобы получить крупный выигрыш, нужно набраться терпения. Приз возможен только на дистанции.

Вопросы и ответы по игре Авиатор

Нет. Этот момент определяет генератор случайных чисел. Повлиять на исход игры невозможно.

Нет. Разработчиками создана беспрецедентная степень защиты и максимально надежный программный код.

Статистика находится в верхней части экрана.

Игрокам из Казахстана можно вложить минимум 0,01 доллар.

Игра Авиатор не предлагает никаких бонусов. Игроки могут получить только поощрения от онлайн казино, в котором они зарегистрированы.

Чтобы играть в Aviator на реальные деньги нужно пополнить счет, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте казино. Для ставок можно также использовать бонусы, полученные за создание аккаунта и внесение депозита.

Симулятор доступен в демо режиме на виртуальные фишки. Время игры не ограничено.

Выводы редакции о игре Авиатор

Фанаты азарта, которые с удовольствием играют в симулятор самолета, отмечают ряд преимуществ слота:

- контроль честности;

- технология Provably Fair;

- оригинальный геймплей;

- отсутствие строгих правил;

- необычный дизайн;

- стремительный игровой процесс — длится несколько секунд;

- высокая вероятность получить выигрыш;

- исход зависит от ГСЧ и решений самого пользователя.

Пользователям нравится также возможность играть бесплатно в демо режиме на виртуальные фишки казино. Это позволяет насладиться необычным игровым процессом, получить опыт и разобраться с настройками. В демке рекомендуется проверять действенность стратегий и подбирать тактику.

Эта экшн игра — это невероятный азарт, прилив адреналина и фантастические выигрышнее возможности. Симулятор является слотом нового поколения, который подарит незабываемые эмоции и щедрые призы.